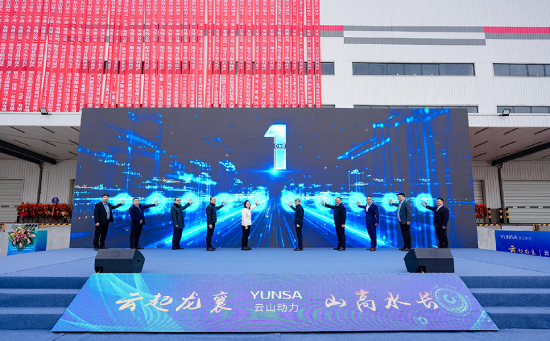

继特斯拉、宝马之后,大圆柱电池在国内迎来新进展。3月7日,云山动力(宁波)有限公司(以下简称:云山动力)大圆柱全极耳动力电池一期量产示范线正式投产,成为国内大圆柱电池的里程碑时刻。

据介绍,本次投产的一期量产示范线为目前行业内首条大圆柱全极耳超充磁悬浮量产线,采用快速浸润相结合的注液技术,打造8天快速制造周期,以满足市场对高性能动力电池的迫切需求。

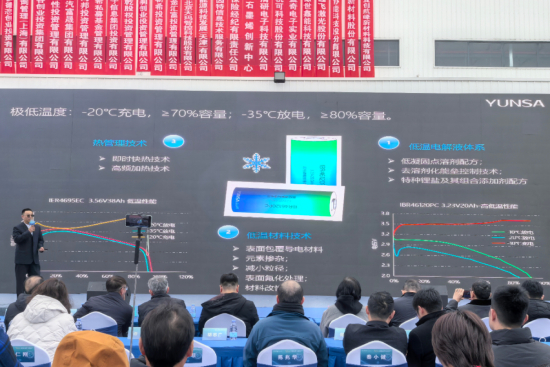

云山动力董事长袁定凯表示,随着市场渗透率的提升,下游需求市场也在不断对新能源汽车及锂电池提出更高的要求,超快充、耐低温、高安全、长续航、长寿命、高性价比等已成为业界关注的焦点。大圆柱全极耳电池在倍率、低温、温升、能量、安全、标准化等方面具有明显优势,具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。

大圆柱电池迎来爆发期

随着新能源汽车的蓬勃发展,动力电池水涨船高。2024年我国动力电池产销突破1000 GWh。中国汽车动力电池产业创新联盟秘书长许艳华对此表示,一是新能源汽车持续发展,二是动力电池的持续创新,三是不断拓展应用场景。

不断拓展的应用场景和向上发展需要也倒逼产业持续创新,大圆柱全极耳电池就是结构创新和制造技术创新的结晶。以特斯拉model3为例,如果用21700电芯则需要4400多颗,而4680电芯系列仅需950颗,大幅度提高电池的集成效率。

2024年是大圆柱电池走向量产的关键一年,在户用储能、便携式储能及小动力等市场表现突出,出货量同比增速突破100%。武汉逸飞激光董秘曹卫斌表示,“海外圆柱电池产业进展加速,在特斯拉、宝马的带动下,日韩电池企业量产节奏加快,行业正加速步入全面量产的爆发期。”

事实上,目前大圆柱电池已经成为众多车企关注的热点。其中,特斯拉与宝马已将大圆柱电池视为未来主要技术方向,通用、保时捷、沃尔沃、斯特兰蒂斯、奔驰、蔚来、岚图、江淮、一汽奔腾等车企也纷纷加入大圆柱电池阵营。

中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教分析认为,大圆柱电池具有能量密度高、快充性能好、循环寿命长、热稳定性好等优势,并且产品封装效率高,易于自动化、智能化生产,契合了当前新能源市场的需求。

有研究机构预测,2025年全球市场对于大圆柱电池的需求将进入百GWh量级,2030年市场需求较2025年将有四五倍的增长空间,对应市场规模进入千亿元级别。大圆柱电池有望成为影响未来动力电池市场竞争格局的关键因素之一。

但不可否认的是,大圆柱电池也面临一系列挑战,如生产效率与良率仍待提升,干法工艺与全极耳工艺技术挑战,理论上的低成本实现等。

上海大学教授卢世刚表示,我国大圆柱全极耳电池产业发展与国外的差距正在缩小,正在迈向规模化制造和规模应用的发展阶段,需要电池行业协同解决关键装备工艺问题,大力发展基于新材料、新体系的新产品系列,更需要汽车行业推出更多采用大圆柱全极耳电池的新能源汽车产品,还需要其他行业积极发展其他的应用场景。

云山动力抢占市场高地

作为大圆柱电池先行者,“云山动力在创立之初,就聚焦于建立自有46系列大圆柱全极耳超充电池生产线,筑牢化学、结构、产能根基,奠定超充细分领域拳头产品地位。”袁定凯强调。

云山动力聚焦于建立46系列大圆柱全极耳电池生产线,定位高压快充乘用车动力电池市场、eVTOL市场、小动力、小储能市场等多个应用场景,创新赋能电池行业发展。在资本市场,凭借产品定位精准、技术优势突出、产线建设顺利,云山动力接连完成天使轮和Pre-A轮融资,获得了近亿元资金支持。

据介绍,云山动力已在广东惠州完成大圆柱电池研发线建设,2024年在浙江宁波市海曙区启动建设了1.5GWh(75PPM)大圆柱全极耳动力电池一期量产示范线,日产能达到7.5万支46系列大圆柱电池。

“以云山动力为代表的国内企业,在优化大圆柱电池生产工艺,提高生产效率,加快规模化生产步伐方面已取得了长足的进步。”于清教表示,相信随着大圆柱电池制造工艺和产业链协同创新的逐步融合,以及标准尺寸下产线高度自动化带来的成本下降,大圆柱电池在高端新能源车型和eVOLT等新兴市场的应用将进一步扩展。

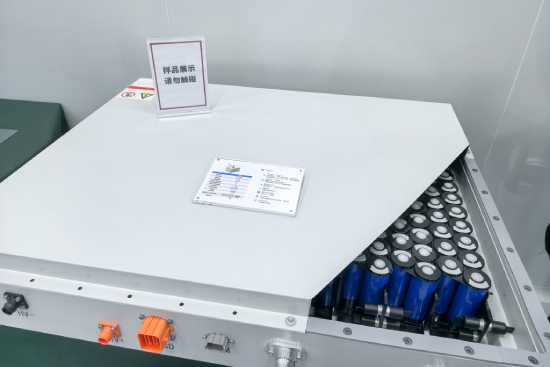

在投产仪式现场,云山动力正式对外发布了一款凝聚了云山动力研发团队智慧与心血的全新产品——PSS电池,深挖大圆柱电池技术护城河。

“PSS电池不仅是云山动力技术创新的结晶,更是基于我们对电池的深刻理解以及客户的特殊需求场景,做出来的选择。”据云山动力总工程师穆骏峰介绍,随着电池应用领域越来越宽泛,电池面临从更多能量、更远续航向更高功率、更宽温域转变的重要挑战。PSS功率型电池Pack正是契合上述需求,追求极高功率、极低温度场景、极致安全性能。

据悉,PSS电池除了可以应用在传统的汽车领域上面,还可以应用在建筑工程机械、数据中心、移动充电小车、eVOLT等领域。

展望未来,“云山动力将持续提升技术研发实力与核心竞争力,今年将全力以赴推动一期量产爬坡,并启动A轮融资,实现超充电池交付;争取2025年启动二期量产线建设。”袁定凯自信地表示。(中国经济网记者 姜智文)