极星在中国半年卖了69辆车。这是继4月合资公司极星科技宣布停止运营以来,极星再次在中国市场获得一些关注。相应的,与魅族分手后收回销售和运营权的极星中国,也在7月底进行了一轮人事调整,胡世闻接替吴慧静,出任极星汽车销售公司法人、总经理。

尽管传闻不断,市场始终没有听到极星退出中国市场的确切消息。反而是李书福通过旗下投资公司为极星豪掷2亿美元输血的动作,释放了极星是吉利控股国际化布局重要一环的坚定信号。

在欧洲市场“反卷”

分阶段遣散员工,退回投资,逐步切割完成,几个月的时间内,极星与魅族默默完成了一个体面的分手。

从最初脱胎于沃尔沃汽车,总部设立在哥德堡,以欧洲作为研发中心的设定,极星就是吉利控股在全球化布局上的重要落子。在很长一段时间里,极星都是吉利海外销量的最重要贡献者。随着极氪、银河加大出海力度,吉利整体出口销量大涨。今年上半年,极星全球销量3.03万辆,依然占到整个吉利控股海外销量的近两成。

充满反差感的是,以豪华纯电品牌形象顺利征战欧洲的极星,却在中国市场一直水土不服。销量上始终没有起色,管理架构上每年换一位CEO,本以为成立合资公司、设立南京总部是大干一场的准备,没想到成立不到两年就草草收场。

“不卷”,是极星直到现在都在坚持的原则。2020年10月,极星2首发上市,定价29.8万—33.8万元。2023年4月,2024款极星2上市,定价与老款车型价格区间完全一致。

没能意识到价格已经成为纯电动车竞争高敏感决策因素的极星,还在坚决贯彻如何给消费者一辆原汁原味瑞典车的原则。一位前极星员工曾向中国经济网记者“抱怨”:在哥德堡的坚持下,布展现场的砖都是专程从瑞典运过来的。

这种“原汁原味”确实让极星2在海外市场颇受欢迎,2022年,极星2在北美市场卖出9864辆,在欧洲市场卖出32241辆排名第四。可是在竞争激烈、纯电动车产品选择众多的中国市场,这些细节已经并不动人。

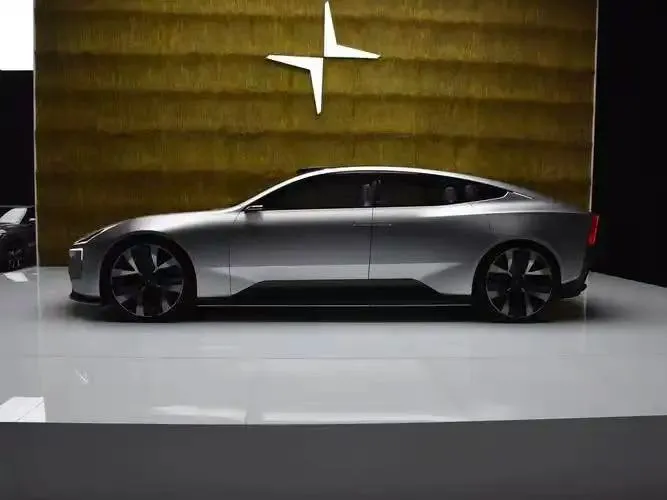

直到现在极星依然“反卷”。由重庆基地生产的极星5将在今年年内登陆欧洲市场,这辆5米长的Sedan车型已经做好了不在国内销售的准备。

极星5

让李书福坚定为极星买单的关键先生

主动做了减法之后,上半年的成绩单已经不会再让极星中国焦虑,这里的职能也已经转型为与各个市场链接的重要枢纽。

这是保留极星中国最小的代价,也是最懂李书福想要极星活的战略一环。背后的操盘手,是2024年6月,极星新任命的董事会主席范安德。

极星董事会主席范安德

范安德的职业生涯,与中国汽车有着不解之缘。2005年,范安德来到中国,担任大众汽车集团中国总裁兼CEO。彼时正是大众在中国市场的低谷期,那时中国汽车销量只有500多万辆规模,上汽通用力压南北大众夺得销量和市占率双料冠军,日系车凭借精益生产、省油等标签受到市场欢迎。

范安德到任后,重用本土人才,开启奥林匹克战略,引进TSI+DSG黄金动力总成关键技术。说服南北大众摆脱对桑塔纳、捷达的销量依赖,引入PQ35平台的速腾、斯科达明锐,帮一汽大众在B级车市场爆发前夜引进迈腾。后面的故事,大家都知道了。

当然,这些都需要一汽集团和上汽集团买单。

三年布局一朝引爆,开启了大众在中国市场一路高歌猛进的销量攀升,从2005年不到50万辆,直到其2010年离开中国时,大众在华销量接近200万辆,此后最高至400万辆,成为当之无愧的中国汽车市场外资龙头。

离开中国市场升任斯柯达董事局主席后,范安德并没有在欧洲留任太久。再次回到公众视野时,他已经成为了李书福委派至宝腾的董事会成员。此后,范安德就成了吉利链接欧洲汽车市场的关键先生。

同时拥有欧洲和中国汽车市场丰富的从业经验,范安德的职业生涯起于狼堡,辉煌于中国,帮助中国汽车集团孵化的瑞典品牌极星在海外落地生根实现扭亏,将是完美收官。

上任后不久,范安德就对极星合资公司进行了调研,果断给李书福提出了不再注资合资公司极星科技的建议。“留得青山在”也是范安德学到的中国智慧。

极星现有全球六大生产基地,国内四地台州(极星2)、成都(极星3)、宁波(极星4)、重庆(极星5),韩国(极星4),美国(极星3),28个国家的直营渠道和服务体系,随着极星5在欧洲上市以及年底韩国工厂明年初正式投产,极星的全球化进程将再上一个新台阶。

这应该是中国车企控股的在海外布局最广的高端纯电品牌。开疆拓土耗资巨大,李书福通过海外控股公司再向极星注资2亿美元,累计持股比例升至66%。在中国汽车出海重重壁垒之下,中国品牌走向欧美之路漫漫,这坚持不懈的高投入背后,是吉利全球化的星辰大海。

1984年,大众在中国投资成立第一家合资公司上海大众。德方开放287项专利给中方供应商,培育了170余家配套企业,其中包括延锋内饰、福耀玻璃等知名的企业,在上海形成半径50公里的零部件产业,超过12000人次赴德培训建立现代化人才体系。

投入与耐心,是大众“出海”到中国时最基础的成本。正值中国车企不断扣响海外大门之际,低价抢市场屡屡碰壁,其实早四十年前,大众已经用授人以渔打好了样。(中国经济网记者 孙宇)